第1章 情報収集のパラダイムシフトとAI技術の融合

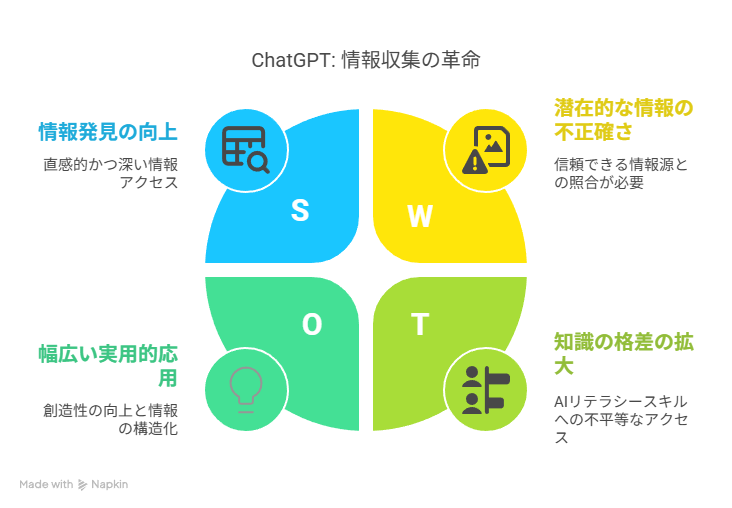

近年のAI技術の進化は、私たちの情報収集の方法を大きく変えています。特にChatGPTのような対話型AIは、従来のキーワード検索に代わり、自然な対話によってインタラクティブな情報探索を可能にしました。これにより、単に「何かを調べる」から、「何を調べるべきかを共に考える」プロセスが実現されています。

この変化は利便性の向上にとどまらず、情報の発見・理解・評価という一連のプロセスを直感的かつ深く展開することを可能にしました。知識労働者や研究者にとっては、初期調査や仮説形成の工程において非常に有用なサポートとなっています。

第2章 ChatGPTの特性と限界の理解

ChatGPTは、大量のテキストデータを基に学習された生成型AIです。入力された言語情報を文脈に応じて処理し、統計的に最適と考えられる応答を生成します。しかし、これは事実ベースの記憶や理解に基づいたものではありません。

そのため、ハルシネーション(事実ではないもっともらしい情報)や、古い情報に基づく誤解が含まれることもあります。2024年以降の情報は含まれていないことも多く、出力された内容の正確性を保つためには、他の信頼できる情報源との照合が欠かせません。

また、AIの出力には、学習データに由来するバイアスが内在している可能性があります。情報を鵜呑みにせず、常に批判的な視点と倫理的な配慮をもって活用することが重要です。

第3章 プロンプトエンジニアリングの重要性

ChatGPTを有効活用するためには、良質なプロンプト(入力文)を作成する技術「プロンプトエンジニアリング」が重要になります。

以下のような工夫が効果的です:

-

曖昧な表現を避け、目的や期待する出力を明確に伝える

-

対象読者(例:中学生向け、ビジネスパーソン向け)を指定する

-

出力形式(リスト、表、要約など)を明示する

-

特定の役割(例:「あなたは歴史学者です」)をAIに与える

-

文脈や背景情報をしっかり提供する

-

複雑な内容には「ステップバイステップで説明してください」と指示する

これらの技術によって、より正確で有用な応答を引き出すことができます。

第4章 対話を通じた情報の深化

ChatGPTのもう一つの利点は、単発の質問に終わらない「対話型」インタラクションです。初回の回答を出発点とし、さらに問いを重ねることで、情報を多角的に掘り下げることができます。

たとえば「この内容に反対意見はあるか?」「この理論に基づいた実例は?」などのフォローアップにより、思考を広げていくことができます。学術研究や企画立案といった探索的な作業には、特に有効です。

第5章 ChatGPTの実践的な活用シナリオ

ChatGPTの活用方法は多岐にわたります。

-

学術研究:テーマ選定や文献要約の補助

-

プレゼン資料:構成案やスライドの要点生成

-

マーケティング:ペルソナ設計やアイデアブレスト

-

プログラミング:コードの雛形やロジックの確認

-

教育現場:教材のアイデアやわかりやすい説明文の作成

-

語学学習:例文生成、英訳、言い換え練習

-

ブログ/SNS運用:投稿アイデアやタイトル案の作成

いずれの場合も、単なる情報提供にとどまらず、創造性や構造化の補助という価値が加わっています。

第6章 AIリテラシー格差と教育への影響

AIを正しく活用できる人と、できない人との間には、今後大きな知識格差が生まれる可能性があります。特に、プロンプト設計力や出力内容の検証能力は、今後の情報社会で不可欠なリテラシーとなるでしょう。

教育現場では、AIとの対話を通じて思考を深めるスキルや、倫理的・批判的にAIを扱う姿勢を育むことが求められます。

第7章 組織におけるAI活用のための準備

企業や教育機関がAIを活用するには、単なる操作マニュアルだけでなく、運用ルールやセキュリティ方針、プライバシー管理の明確化が不可欠です。

さらに、社員や生徒が自らの業務や学習にAIを統合できるよう、スキル育成を体系的に行う必要があります。AIと共に成果を生み出す力を持つ人材の育成が、これからの競争力に直結します。

第8章 まとめ:批判的かつ創造的なAI活用へ

ChatGPTは、人間の知的活動を補助・拡張する強力なツールです。しかし、その真価を引き出すには、以下のような統合的リテラシーが求められます。

-

明確かつ文脈に沿ったプロンプト設計力

-

応答の妥当性や信頼性を検証する力

-

フォローアップを通じて知識を深める思考力

-

複数の情報源を組み合わせる判断力

AIは「使われるもの」ではなく「使いこなすべきもの」です。ツールの限界を理解し、必要に応じて人間の知恵で補完する姿勢が、今後ますます重要になります。

私たちはAIとともに未来を築く時代にいます。その未来を導くのは、AIではなく、それをどう活かすかを考える私たち自身です。

コメント